После Второй мировой войны в Башкортостане — вблизи гор-шихан — действовала система исправительно-трудовых лагерей, через которую прошли несколько десятков тысяч человек. Во многом их силами на юге республики были построены гиганты башкортостанской нефтехимии — такие как "Газпром нефтехим Салават" и многие другие промышленные предприятия. Самым суровым из этих лагерей, согласно свидетельствам очевидцев, был спецлагерь №0016, располагавшийся прямо под шиханом Торатау. В нем содержалось около трех тысяч заключенных, добывавших известняк для нужд строительства комбината и города Салават. В День памяти жертв политических репрессий "Idel.Реалии" рассказывают историю салаватских лагерей.

Из Хакасии — в Башкортостан. Как возник ГУЛАГ под шиханами

В справке, посвященной истории компании "Газпром нефтехим Салават" (до 2011 года — "Салаватнефтеоргсинтез"), говорится, что первоначально строительство комбината №18 по производству искусственного жидкого топлива планировалось в Хакасии, в городе Черногорск, куда уже завезли значительную часть оборудования, полученного по репарациям с заводов Германии.

Однако в июне 1947 года Госплан СССР принял решение изыскать новую площадку для строительства на Южном Урале. Местная газета "Выбор" в статье, посвященной истории города Салават, писала, что "не последнюю роль в принятии решения о строительстве крупнейшего в стране нефтехимического производства именно в этом месте в тот период сыграл и тот факт, что в республике тогда имелось огромное количество незанятой рабочей силы: военнопленных и заключенных, которых можно было легко доставить сюда по железной дороге".

Зимой 1948 года трест "Ишимбайгазстрой" обязали построить бараки для нового отделения ГУЛАГа. 30 марта Совет министров СССР принял постановление о начале строительства комбината.

Летом и.о. управляющего трестом П.С. Абросов докладывал в Москву, что "второго августа принята площадка под строительство лагеря на девять тысяч заключенных и построен барак на 220 заключенных".

— Уже через несколько месяцев после выхода постановления [Совмина СССР] на станцию Ишимбаево начали привозить спецконтингент, — рассказывала сотрудница Салаватского краеведческого музея Валентина Бухарина. — Заключенные прибывали как с политическими статьями, так и с уголовными. Строительство шло высокими темпами, и рабочие руки были очень востребованы. А управление этих лагерей находилось в Ишимбае по адресу: улица Садовая, 5. К началу 1949 года здесь находилось уже пять лагерей, все они были общего режима.

"На станцию Ишимбаево почти ежедневно прибывали эшелоны заключенных, — писала салаватская газета "Выбор". — Их везли товарняками. В ноябре 1948 года приехала очередная партия. Ее пригнали на строительную площадку и заставили долбить ломами мерзлую землю, чтобы поставить столбы и огородиться колючей проволокой. После этого вновь прибывшие стали вкапываться в землю, так как никакого другого жилья не было".

В 1949 году из Хакасии под Салават был перебазирован исправительно-трудовой лагерь, переименованный в ИТЛ строительства №18. Газета "Республика Башкортостан" на основе открытых источников приводила следующие данные о количестве заключенных в салаватских лагерях ГУЛАГ:

- 01.05.1949 — 3 620 человек;

- 01.01.1950 — 14 858 человек;

- 01.01.1951 — 17 968 человек;

- 01.01.1952 — 25 840 человек;

- 01.03.1952 — 27 540 человек, в том числе 2 968 женщин и 3 324 осужденных за "контрреволюционные преступления";

- 01.01.1953 — 29 422 человека;

- 01.04.1953 — 29 873 человека.

— Здесь сидело немало людей из Западной Украины, — рассказывала исследовавшая историю салаватских лагерей художница из Стерлитамака Ольга Литвиненко. — Я знаю об одной семье, вся вина которой состояла только в том, что во время войны оказалась в немецкой оккупации. Пережили это горе, а затем их отправили сюда. Да, отбывали наказание тут и власовцы, но много заключенных было из среды наших бывших военнопленных.

"Самым тяжелым и страшным был лагерь у подножия Торатау"

Как утверждала газета "Выбор", "смертность заключенных в салаватских лагерях ГУЛАГа превышала среднюю по стране".

"Люди умирали из-за несчастных случаев на стройке, из-за воспаления легких, осложнений после гриппа, так как приходилось выходить на работу плохо одетыми и обутыми, жить в слабо отапливаемых бараках, трудиться на стройках под открытым небом", — писали авторы публикации, посвященной истории Салавата.

Также отмечалось, что "охраняли лагеря конвойные полки со служебными собаками".

"Солдаты жили почти в таких же условиях, что и осужденные, сами для себя строя глиняные или саманные круглые жилища, прозванные в народе "китайскими", — говорилось в статье. — Офицеры были расквартированы в Ишимбае, расположенном всего в восьми километрах от Салавата, и добирались до стройплощадки на грузовых машинах".

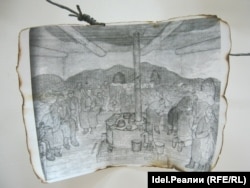

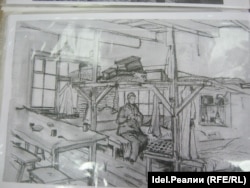

— Самым тяжелым и страшным был лагерь у подножия Торатау, — вспоминал один из строителей комбината И.И. Еникеев. — Заключенные боялись его как огня. Они жгли известь для нужд строительства комбината. Спали на бетонных нарах, ходили в бараках полусогнувшись.

Из книги"Исповедь вора в законе":

"Начальник лагеря — осанистый, с седыми висками, но державшийся молодцевато полковник — взял в руки кем-то услужливо переданный "матюгальник" и обратился к нам с такой, примерно, речью:

— Граждане заключенные! Вас привезли сюда не просто отбывать наказание. Вам, можно сказать, оказали честь трудиться на одной из крупнейших сталинских строек коммунизма — возводить новый промышленный город Салават. От нас с вами зависит досрочный пуск гиганта индустрии — нефтеперерабатывающего комбината и теплоэлектроцентрали, которая будет давать тепло и свет этому городу. Ударный труд у нас, как вы знаете, всегда в почете. И это не просто слова. Тем, кто будет хорошо трудиться и соблюдать требования режима, один день добросовестной работы приравнивается к трем дням назначенного судом наказания. Иными словами, срок своего заключения каждый из вас может сократить втрое…

Опустив "трубу", начальник сделал многозначительную паузу. А когда шум утих, продолжил:

— А теперь взгляните вон на ту сопку, — он показал рукой в ту сторону, где на фоне голубого морозного неба, напоминая формой разрезанное пополам яйцо, выступала из-под земли большая гора, безлесая, совершенно голая, одна посреди бескрайнего степного простора. — Башкиры называют ее Шахан-гора. Отсюда до этой сопки не так уж и далеко — километров тридцать. Но порядки там совсем другие, чем в нашей зоне. Это спецлагерь 0016. Добывают там известняк. Работают вручную, производство вредное. После работы — сразу в барак и под замок. Так вот я вас предупреждаю: кто будет пить, играть в карты, учинять рукоприкладство и прочие непотребные вещи — бензина на эти тридцать километров не пожалеем".

Бывший заключенный рассказывал, что о таких лагерях, как под Торатау, он "знал разве что понаслышке".

"За крепким дощатым забором, доступ к которому преграждали три ряда колючей проволоки, за этими мрачными вышками, откуда зловеще поблескивали круглые диски нацеленных на тебя пулеметов Дегтярева, а чуть стемнеет — светили прожектора, ослепляя, делая тебя еще более ничтожным и жалким, люди переставали ощущать время и пространство", — сказано в книге.

"Дощатый скат — это крыша жилого барака, который сам весь в земле, — описывал герой книги жилье заключенных. — Внизу картина еще более удручающая. За решеткой, которой отгорожен вход, — двухъярусные нары. Их три ряда, с боков и посередине, проходы узкие, не разойтись. В другом конце — единственное на весь барак окно, которое не дает света, поскольку упирается в земляной проем. Таких бараков здесь несколько. Духота, смрад. Условия — почти как на царской каторге".

По воспоминаниям заключенного, проход от лагеря до карьера был "огорожен колючей проволокой в несколько рядов", а снаружи его охраняли "солдаты с автоматами".

"Скалу заключенные "гложут" вручную, — описывал труд лагерников бывший заключенный. — Лом, клин, кувалда, кайло — вот и вся техника. Добытые таким образом глыбы сбрасывают с горы, они катятся вниз, попадая на большую площадку. Там их разбивают на куски, складывают в штабеля. А еще ниже этот бутовый камень обжигают и делают из него известь. Наша работа, естественно, самая тяжелая и самая пыльная. Нормы высокие, и мы чаще всего их не выполняем".

"ГУЛАГ для нашего города — часть его истории, часть биографии"

— ГУЛАГ для нашего города — часть его истории, часть биографии, — отмечала сотрудница Салаватского краеведческого музея Валентина Бухарина. — К 1951 году управление [салаватских лагерей] построило уже шесть лагерей, а вскоре их стало десять. По официальным данным, которыми мы располагаем, в строительстве комбината и города до 1953 года было задействовано около двадцати пяти тысяч заключенных. Двадцать тысяч мужчин и пять тысяч женщин.

По данным газеты "Республика Башкортостан", заключенные салаватских лагерей принимали участие в строительстве следующих объектов в городе:

- комбинат №18 министерства нефтяной промышленности;

- ямная емкость для мазута объемом 1,5 млн куб. метров;

- Салаватская ТЭЦ и ЛЭП3;

- водозаборные сооружения на р. Белой;

- ремонтно-механический завод;

- кирпичный завод;

- асфальтобетонный завод;

- бетонный, известковый, шлакоблочный заводы и ДОК;

- водопровод и канализация;

- объекты соцкультбыта;

- жилищное строительство — бараки и двухэтажные жилые дома в старом районе Салавата.

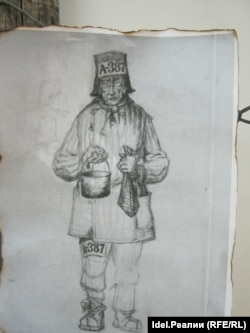

"Нефтекомбинат в Салавате — "сталинскую стройку" №18 — возводили, что называется, всем зековским миром, — вспоминал герой книги "Исповедь вора в закона". — Размах был огромный. В смену выводилось из разных зон до пяти тысяч человек. В том числе и "фашисты" — политические, осужденные по 58-й статье УК (контрреволюционная деятельность — "Idel.Реалии"), и даже женщины. Спецодежду не выдавали, работали кто в чем приехал".

— Таких лагерей, как этот в Башкирии, было великое множество, — отмечала художница из Стерлитамака Ольга Литвиненко. — Все наши химические комбинаты и здесь, в Салавате, и в Ишимбае, и в Уфе, и в Стерлитамаке были построены на костях заключенных.

"Тема репрессий никуда не ушла"

Освобождение узников салаватских лагерей началось после выхода указа Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии" от 27 марта 1953 года, но полная ликвидация лагеря произошла только в 1955 году.

Как писали СМИ, заключенных, у которых еще не закончились сроки, перевели в другие зоны, а бараки переоборудовали в жилье для обычных — гражданских — строителей. К началу 1980-х годов прошлого века последний из этих бараков был снесен. От лагеря №0016 вблизи Торатау остались лишь руины бараков.

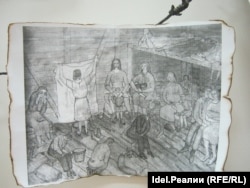

Широкая общественность Башкортостана о салаватских лагерях ГУЛАГа узнала в основном после выставок художниц-сестер Ольги и Елены Литвиненко и других местных художников. В десятых годах республиканские СМИ, пользуясь наступившей с приходом к власти в республике команды Рустэма Хамитова (президент, затем глава Башкортостана в 2010–2018 гг. — "Idel.Реалии") временной политической "оттепелью", посвятили этой теме целый ряд публикаций.

— Считается, что после 1937-1938 годов репрессий в стране не было, — рассказывала Ольга Литвиненко. — Также мы думали, что на территории Башкортостана не было лагерей. Оказалось, что это не так — все было. Мы заинтересовались этой темой и начали расследование. Только вот узнать подробности о его истории оказалось не так-то просто. Чиновники и родственники бывших заключенных, живущие в Салавате и Ишимбае, неохотно шли на контакт. У всех чувствовался страх.

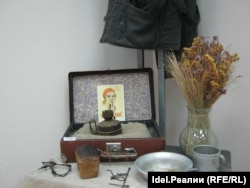

Елена Литвиненко, дополняя слова сестры, отмечала, что местные добровольцы помогли им выкопать на месте бывших лагерей и собрать артефакты быта и труда заключенных — тележки, консервные банки, миски, керосиновые лампы и другие вещи.

— До этих выставок было в нулевых годах, насколько я помню, несколько небольших публикаций в местных газетах, по-моему, в стерлитамакских или же ишимбайских, — вспоминает в разговоре с "Idel.Реалии" один из стерлитамакских краеведов (редакция не может назвать имя собеседника из-за закона о "нежелательных" организациях в России). — В десятых же годах к этой теме подключились ведущие республиканские СМИ.

По словам краеведа, видя, что выставки вызывают интерес публики, исторические и краеведческие музеи стали устраивать ко Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября экспозиции рисунков местных художников.

— В общем-то, художники во многом всё делали сами — привозили свои картины и рисунки, найденные на месте бывших лагерей артефакты, — отмечает краевед. — А сотрудники музеев дополняли это своими материалами, какими-то историческими сведениями о горожанах, которые были репрессированы. Я бы не сказал, что выставки, посвящённые теме репрессий, открывались всегда с воодушевлением. Как правило, был сотрудник музея, которому эта тема важна — вот он и помогал такую выставку организовать. Но к настоящему времени всё это прекратилось.

Краевед вспоминает, что первую выставку "Эхо прошлого" художники планировали показать в Ишимбае в 2011 году.

— Для них это было важно, потому что Ишимбай — место, где в советское время в войну и послевоенное время находились спецпереселенцы. Но не вышло — им отказали. Тогда неожиданно появилось предложение сделать выставку в краеведческом музее Стерлитамака. А затем уже картины и артефакты выставлялись в Уфе и других городах — например, в Челябинске.

По словам собеседника "Idel.Реалии", "сейчас тема репрессий у сотрудников местных краеведческих музеев непопулярна".

— Они не хотят об этом говорить. У некоторых из них вообще есть своя — ещё советская — позиция по теме заключенных: они считают, что в лагерях им жилось не так уж плохо. В Стерлитамаке, в Ишимбае в музеях вообще нет даже намека, что в этом крае были сталинские лагеря. А в салаватском музее есть (или была) экспозиция, посвященная первостроителям города — так там в том числе есть фотографии лагерей, сторожевых вышек, начальников лагерей, но это представлено таким образом, что незнающему человеку трудно разобраться, о чем это всё. Если не спросишь специально экскурсовода, тебе и не скажут, — констатирует краевед.

Собеседник с сожалением отмечает, что до сих пор в республике не нашлись специалисты, историки, которые бы "обобщили, систематизировали весь имеющийся материал о салаватских и других лагерях ГУЛАГа в Башкортостане".

— Всё так и осталось разрозненным, и некому этим заняться. Да и тяжело постоянно заниматься этой темой. Потому что если ты занимаешься темой репрессий, то понимаешь, что она на самом деле никуда не ушла. Она по-прежнему рядом с нами. Всё это и сейчас происходит, — резюмирует собеседник.

В 2022 году место, где располагался лагерь №0016, посетил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он заявил: "Мы с коллегами, со специалистами, будем разбираться с этим лагерем".

Согласно официальным данным, в Башкортостане в 1930-х-начале 1950-х годов по обвинению в политических преступлениях репрессировали свыше 50 тысяч человек.

В частности, по данным НКВД СССР, на 1 января 1938 года в Башкирской АССР на основании оперативного приказа НКВД СССР №00447 было осуждено 6 746 человек. Из них по 1 категории (к высшей мере наказания — расстрелу) 2 591 человек, по 2 категории (лагеря) — 4 155 человек.

Как отмечалось в некоторых исследованиях, в первой половине 1950-х годов на территории Башкирской АССР, кроме салаватских лагерей, функционировали также исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) "Башспецнефтестроя". По данным общества "Мемориал", эти лагеря располагались в Улу-Телякском (ныне Иглинский) районе, в селе Туймаза (ныне город Туймазы), в городе Бирск, в селе Калтасы и городе Октябрьский.

"Труд заключенных использовался в авиапромышленности, нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности, черной металлургии, лесной промышленности, производстве строительных материалов, пищевой промышленности, резиновой промышленности, Главвоенстрое при СНК СССР", — говорилось в публикации "Труд заключенных в исправительных учреждениях Башкирской АССР в конце 1940-х – середине 1950-х гг.".

С начала 1930-х годов в Башкортостане, как и во многих регионах СССР, создавались спецпоселки для проживания репрессированных. Поселки были огорожены, имели комендатуры и постоянную охрану, состояли из бараков, в которых проживали спецпоселенцы со своими семьями. По данным энциклопедического портала "Башкортостан", в Башкирской АССР было создано восемь спецпоселков в Белорецком районе, семь — в Старокулевском, четыре — в Караидельском, два — в Дуванском и пять — в Уфимском районе. К 1940 году в них проживало 12,7 тыс. уроженцев республики. В годы войны и после неё к ним прибавились депортированные народы Крыма, немцы Поволжья, военнопленные. К 1949 году в республике в спецпоселках насчитывалось 18,3 тыс. человек.

В соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года "О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов", были реабилитированы все граждане, репрессированные в указанное время внесудебными органами (тройками НКВД-УНКВД, коллегиями ОГПУ и особыми совещаниями НКВД-МГБ-МВД СССР), кроме изменников родины, карателей и нацистских преступников периода Великой Отечественной войны, участников националистических бандформирований и их пособников, а также работников, занимавшихся фальсификацией дел, и лиц, совершивших уголовные преступления.

К концу 2002 года по линии УФСБ по Башкортостану было реабилитировано 47 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.